ピロリ菌検査

ピロリ菌は胃の中に棲息する細菌で、胃がんや胃・十二指腸潰瘍の原因になることが証明されています。

ピロリ菌とは

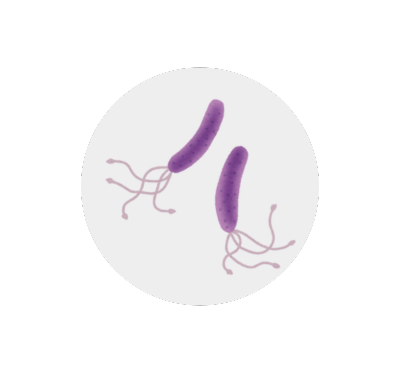

ピロリ菌は胃の中に棲息する細菌で、胃がんや胃・十二指腸潰瘍の原因になることが証明されています。べん毛というしっぽのようなものを使って胃粘液の中を活発に動き回っています。正式名称を「ヘリコバクターピロリ」といい、ヘリコバクターはヘリコプターのヘリコと同じで「らせん形(ヘリコイド)」から、バクターは、「バクテリア(細菌)」から、ピロリは、「胃幽門部(ピロルス)」からつけられました。

胃の中は胃酸によって強い酸性状態であるため、一般の菌は生息できません。しかしウレアーゼという酵素を持つピロリ菌は、胃液の尿素を分解しアンモニアをつくり、自分のまわりだけアルカリ性の環境を維持できるため、生息が可能なのです。ピロリ菌を放置してしまうと、粘膜を損傷させ、長期間炎症が続いたり、潰瘍を生じやすいです。ピロリ菌感染は、慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がんなどの原因になることが分かっています。当院では、血液検査でのピロリ菌検査を行っておりますので、気になる方はお早めにご相談ください。

よくある症状

- 胸やけ

- 食前や食後の胃の痛み

- 吐き気、嘔吐

- 食欲不振

- 胃もたれ

- 胃の張り

ピロリ菌感染に伴う胃炎によって上記のような症状が起こります。ただし、8~9割は無症状です。

ピロリ菌は発がん因子!?

日本人のピロリ菌感染者の数は約3,500万人といわれ、多くの感染者は自覚症状がないまま生活をしています。しかし、一部の感染者では急性胃炎、慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、胃がんなどの発症に関連し、WHO(世界保健機関)ではピロリ菌を確実な発がん因子と認定しています。ピロリ菌が引き起こす諸疾患の中でも胃がんは特に問題であり、2024年のがん統計(国立がん研究センターによる全国がん死亡データ)では、胃がんは男女ともに死亡数第5位と報告されており、日本では胃がんの約80%がピロリ菌感染によるものです。日本ヘリコバクター学会のガイドラインでは、ピロリ菌に関連する疾患の治療および予防のため、ピロリ菌感染者のすべてに除菌療法を受けることが強く勧められています。

ピロリ菌の除去・治療

1次除菌

1種類の「胃酸の分泌を抑える薬」と2種類の「抗菌薬」を1日2回、7日間服用します。判定は、4週間以上が経過してから、除菌ができたかどうかを調べる検査を行います。陰性であれば、除菌成功となり、治療は終了です。除菌成功率は、約70~80%です。

2次除菌

薬の種類を変更し、再度1日2回、7日間服用します。1次除菌と同様、判定は4週間以上が経過してから検査を行います。陰性であれば除菌成功となり、治療は終了です。除菌成功率は、約90%です。

※2次除菌までは保険適用となりますが、3次除菌以降は、自費診療の扱いとなります。

また、保険治療の対象薬となるのは、クラリスロマイシンとサワシリンと定められています。

ピロリ菌感染検査は保険適用?

ピロリ菌検査が保険の対象になるのは、胃カメラ検査を行って慢性胃炎や胃・十二指腸潰瘍と診断された場合になります。検査中に組織を採取して、結果が陽性であればピロリ菌除菌も保険の対象になります。当院では、ピロリ菌外来以外の受診でも、胃カメラ検査中に組織を採ってピロリ菌感染の有無を調べることができます。

半年以内に胃カメラ検査を受けられた方

ピロリ菌検査が保険の対象になるのは、胃カメラ検査を行って慢性胃炎と診断された場合になります。検査結果が陽性反応であれば、ピロリ菌除菌も保険治療の対象になります。ピロリ菌の除菌の流れ

ピロリ菌を除菌するには、まず胃の状態を正しく把握することが大切です。当院では胃カメラ検査により、胃の粘膜を観察し、必要に応じて組織を採取して検査(鏡検法)を行います。検査の結果、ピロリ菌が確認された場合には除菌治療を行います。

除菌治療の開始

2種類の抗生物質と胃酸の分泌を抑える薬を、1週間服用していただきます。この治療で多くの方が除菌に成功します。-

薬の副作用について

除菌治療中には、味覚障害(約30%)、下痢(約13%)、じんましん(約5%)、一時的な肝機能低下(約3%)などが起こることがあります。息苦しさ、咳、発疹、皮膚の腫れなどが現れた場合は、すぐに薬の服用を中止し、当院までご連絡ください。 除菌の判定検査

薬の服用が終わってから2か月以上経過した後、除菌が成功したかどうかを確認します。検査には、血液検査、便検査、呼気検査などがあります。初回治療での除菌成功率はおおよそ70〜80%です。除菌の判定検査

薬の服用が終わってから2か月以上経過した後、除菌が成功したかどうかを確認します。検査には、血液検査、便検査、呼気検査などがあります。初回治療での除菌成功率はおおよそ70〜80%です。再除菌後の判定検査

再度の除菌治療から2か月以上経過した後、再び除菌判定の検査を行います。1回目と2回目を合わせた除菌成功率は約97〜98%とされています。さらに除菌が必要な場合

2回の治療でも除菌が完了しなかった場合は、患者さんのご希望により3回目の治療が可能です。3回目以降は保険適用外となるため、自己負担となります。まれに4回目、5回目で除菌が成功するケースもあります。